Im Nationalsozialismus wurde über die Hälfte der Kinderärztinnen und -ärzte Deutschlands zur Emigration gezwungen, vertrieben, deportiert oder ermordet [1]. Die Biografie des ehemals Breslauer Pädiaters Herbert Hirsch-Kauffmann steht als Einzelschicksal für die gebeutelten Lebensgeschichten vieler jüdischer Pädiaterinnen und Pädiater, die weit mehr aussagen als bloße Zahlen und nicht der Vergessenheit anheimfallen dürfen.

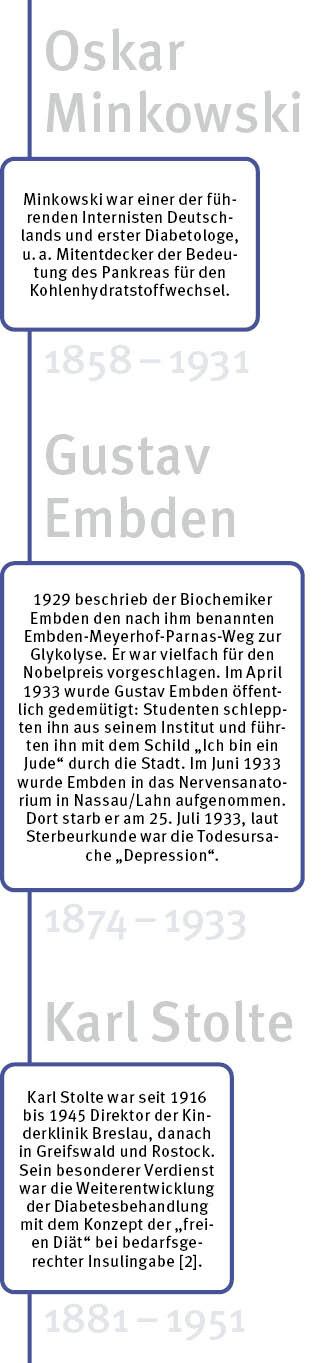

Herbert Hirsch-Kauffmann wurde am 14. Mai 1894 in Breslau geboren, wo er, unterbrochen durch den 1. Weltkrieg, Medizin studierte. 1922 promovierte er bei Oskar Minkowski (1858 – 1931) an der Medizinischen Klinik Breslau und ging dann für zwei Jahre nach Frankfurt zu Gustav Embden (1874 – 1933), um sich biochemisch fortzubilden. Von 1924 an war er bei Karl Stolte (1881 – 1951) an der Universitäts-Kinderklinik Breslau tätig. Neben seinem Interesse an der Infektiologie war sein Hauptarbeitsgebiet der kindliche Diabetes, das Forschungsgebiet seines Chefs. Er leitete die Poliklinik und ihm unterstand das biochemische Labor. 1930 erhielt er die Venia legendi für Kinderheilkunde. In diesen Jahren veröffentlichte er 24 wissenschaftliche Originalarbeiten über den kindlichen Diabetes und dessen Behandlung mit Insulin und Synthalin, dem ersten oralen Antidiabetikum (Anm.: Ein von Schering vermarktetes Antidiabetikum auf der Basis von Geißraute, Vorläufer von Metformin).

Leben unter dem Hakenkreuz

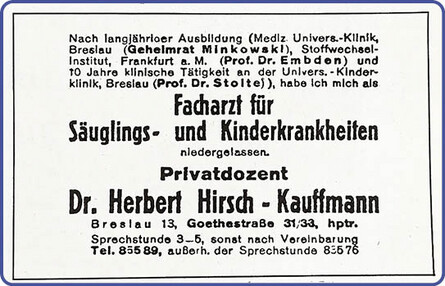

Mit der Machtübernahme Hitlers wurde er am 30. September 1933 wegen seiner jüdischen Herkunft fristlos entlassen. Mit einem Zeugnis vom 30. 05. 1934 bescheinigt ihm Stolte: "Auf Grund dieser vielseitigen Ausbildung halte ich Herrn Privatdozent Dr. Herbert Hirsch-Kauffmann für einen tüchtigen Arzt und Forscher". Eltern diabetischer Kinder bedauerten ihn und boten ihm ihre Hilfe an. Hirsch-Kauffmann ließ sich in Breslau als Kinderarzt nieder. Klinisch arbeitete er zugleich als Internist am israelitischen Krankenhaus, ab 1938 bis 1943 als Leiter der Kinder- und Infektionsabteilung. Er war Schularzt für die jüdischen Schulen Breslaus bis zu deren Auflösung und betreute das jüdische Säuglings- und Kleinkinderheim. Vergeblich bemühte er sich um eine Emigration nach England.

Im Oktober 1938 wurde ihm die Approbation entzogen. Jetzt durfte er sich nur noch Krankenbehandler nennen und war ausschließlich zur Behandlung von Juden berechtigt. 1939 heiratete Hirsch-Kauffmann Berta Elisabeth Kotthaus aus Köln, die keine Jüdin war. Sie bekamen am 17. 04. 1940 eine Tochter, Monica, die ihr einziges Kind blieb. Die Ehe war glücklich, und seine Gattin, Berti genannt, schützte ihren Gatten vor der Gestapo. Empört und mutig wies sie die Aufforderungen, sich scheiden zu lassen, zurück.

Niederlassungsanzeige in den "Breslauer Neusten Nachrichten", Ende 1933 (Quelle: Prof. Monica Schweiger).

Breslau wird "judenfrei"

Die NS-Gauleitung beschloss Ende Mai 1941, Breslau "judenfrei" zu machen. Die Breslauer Juden mussten zunächst in "Judenhäuser" umziehen und wurden dann bis zur Deportation in Sammellager gebracht, sogenannte "jüdische Wohngemeinschaften". Das israelitische Krankenhaus wurde 1941 als Reservelazarett beschlagnahmt. 1.000 Breslauer Juden wurden am 25. November 1941 nach Kaunas deportiert und bei einer Massenhinrichtung erschossen. Ab Herbst 1942 wurden die arbeitsfähigen Juden nach Auschwitz und Theresienstadt gebracht, die übrigen in Majdanek umgebracht. Anfang 1943 ging die letzte Deportation direkt nach Auschwitz. Das war das Ende der Breslauer Gemeinde. Über 100 Breslauer Juden hatten sich umgebracht, um der Deportation zu entgehen. Mitte 1943 waren von den Breslauer Juden nur noch Partner gemischter, "privilegierter" Ehen und einige Kinder übrig geblieben. Hirsch-Kauffmann arbeitete in einer provisorischen Krankenstation am Flughafen außerhalb der Stadt, 4 km Fußweg, den er und seine Patienten gehen mussten. Im Jahr 1944 wurde Hirsch-Kaufmann im Konzentrationslager Groß Rosen als "Krankenbehandler" für die zur Zwangsarbeit herangezogenen jüdischen Häftlinge eingesetzt. Frau und Tochter konnten ihn gelegentlich besuchen. Im Lager zog er sich eine schwere Kniegelenkerkrankung zu, die ihn bis zu seinem Tode begleitete.

»Nur die Heilung der Kinder war der Dank, der ihm blieb. «

Aus einer Laudatio von Horst GW Gleiss anlässlich des 30. Todestages von Professor Dr. Herbert Hirsch-Kauffmann.

Festungszeit, Kriegsende und polnische Verwaltung

Als im Januar 1945 das Lager wegen der anrückenden Roten Armee geräumt wurde, kehrte Hirsch-Kauffmann in das inzwischen zur Festung erklärte und teilweise evakuierte Breslau zurück und tauchte unter. Mehrfach musste er das Quartier wechseln, um dem Zugriff der Gestapo zu entgehen. In der Festungszeit musste er wieder ärztlich tätig werden, als letzter "Volljude" mit einer Arbeitskarte. In der eingeschlossenen Stadt mit etwa 200.000 Zurückgebliebenen, darunter einer großen Zahl von Zwangsarbeitern, und etwa 50.000 Soldaten und Volkssturmmännern entwickelte sich unter straffer nationalsozialistischer Verwaltung ein Eigenleben, das erst mit der Kapitulation am 06. Mai 1945 endete und neben der fast vollständigen Zerstörung Breslaus unzählige Menschenleben kostete.

Nach der Übergabe Breslaus an die polnische Verwaltung ging das deutsche Leben erst einmal weiter, viele Evakuierte kehrten zunächst zurück. Hirsch-Kauffmann arbeitete in Breslau-Zimpel als praktischer Arzt, unterstützt von seiner Frau. Er betreute deutsche Altersheime und eine poliklinische Sprechstunde für Kinder und Säuglinge. Im Januar 1946 musste er wegen seiner im Konzentrationslager erworbenen Kniegelenkserkrankung selbst stationär behandelt werden. In der Zeit überfielen polnische Plünderer das Haus, hielten Frau und Tochter mit der Waffe in Schach, und luden ihre gesamte Habe auf einen Lkw.

Als Flüchtling in Westdeutschland

Im Mai 1946 wurde die Familie ausgewiesen und gelangte nach Detmold, wo Hirsch-Kauffmann weiter stationär behandelt werden musste. Das Land Nordrhein-Westfalen ernannte ihn 1947 zum Honorarprofessor an der Universität Münster. Lehrverpflichtungen konnte er nicht nachkommen, weil er sich die Bahnfahrten nicht leisten konnte, und so ließ er sich Mitte 1948 in Detmold als Kinderarzt nieder. Ihm wurde die Kinderklinik in Köln angetragen, aber die Kölner Fakultät entschied sich für Carl-Gottlieb Bennholt-Thomsen, der Hirsch-Kauffmann für seine Bewerbung in Worms ein hervorragendes Zeugnis ausstellte, ohne jedoch mit einem Wort auf die 12 Leidensjahre unter dem Nationalsozialismus einzugehen. Ende 1949 bewarb sich Hirsch-Kauffmann auf die Chefarztstelle der neu eingerichteten Kinderklinik Worms. Seinem Bewerbungsscheiben fügte er Referenzen vieler renommierte Pädiater an: seines ehemaligen Chefs, Karl Stolte in Rostock, seines Kollegen Otto Bossert (1887 – 1968), jetzt in Essen rehabilitiert, von Karl Klinke an der Charité, Bernhard de Rudder, Frankfurt, und von weiteren Fachkollegen und Wissenschaftlern.

Chefarzt in Worms

Anfang 1951 wurde er zum Chefarzt der neugegründete Kinderklinik Worms berufen. Hier gründete er 1954 die erste Muttermilchsammelstelle des Landes Rheinland-Pfalz. Seine Versuche, mit den dort tätigen Assistenten wissenschaftlich weiterzuarbeiten, fanden wenig Unterstützung. Gesundheitlich angeschlagen, konnte er die Kinderklinik kaum kontinuierlich führen. Anfang 1956 erkrankte er länger und konnte ab Mitte des Jahres gar nicht mehr arbeiten. Nach entgegenkommenden Übergangsregelungen wurde ihm zum 30. 06. 1957 im Alter von 63 Jahren der Dienstvertrag gekündigt.

1958 zog die Familie nach Köln, wo Hirsch-Kauffmann am 5. Oktober 1960 verschied. Seine Witwe überlebte ihn über 20 Jahre und verstarb am 8. April 1982. Die 1940 in Breslau geborene gemeinsame Tochter Monica, verheiratete Schweiger, studierte Medizin und war zuletzt Leiterin der biochemischen Abteilungen des Instituts für Medizinische Biologie und Humangenetik an der Universität Innsbruck. Sie lebt in Köln.

Wesentliche Quelle zu diesem Artikel war, sehr versteckt publiziert: Horst GW Gleiss: "Nur die Heilung der Kinder war der Dank, der ihm blieb. Leben und Werk des Breslauer Pädiaters Prof. Dr. Herbert Hirsch-Kauffmann." Eine Laudatio anlässlich seines 30. Todestages. In: Der Schlesier, 19. November 1990, S. 8 – 9. Gleiss hatte die Möglichkeit, Originalien einzusehen und die Tochter, Prof. Monica Schweiger, geborene Hirsch-Kauffmann, stellte ihm ebenso wie Prof. Theodor Luthardt (1931 – 2018), der fast 20 Jahre Chefarzt der Kinderklinik im Stadtkrankenhaus Worms war, Quellenmaterial zur Verfügung, welches heute im Original nicht mehr zugänglich ist.

Mein besonderer Dank gilt Frau Prof. Monica Schweiger, für die Gespräche über ihren Vater, Frau Prof. Michal Schweiger, der Enkeltochter, für die Vermittlung, und dem Stadtarchiv Worms, Herrn Gerold Bönnen, für die Personalakte Hirsch-Kauffmanns und die Genehmigung, diese zu verwerten.

|

|

Erschienen in: Kinderärztliche Praxis, 2025; 96 (2) Seite 134-136