Schulvermeidendes Verhalten ist ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema. Behandelnde stehen oftmals vor besonderen diagnostischen und therapeutischen Herausforderungen. Der folgende, im Vergleich zu bisherigen Veröffentlichungen leicht überarbeitete Beitrag zeigt, welche Ursachen und Folgen das Fernbleiben aus der Schule im Hinblick auf die Entwicklungsgefährdung von Kindern und Jugendlichen haben kann und welche Rolle die Kinder- und Jugendärzte hierbei spielen können.

Bei schulvermeidendem Verhalten werden Kinder und Jugendliche häufig einer Vielzahl von somatischen Untersuchungen, einschließlich invasiver Maßnahmen, unterzogen, ohne dass psychosoziale Faktoren ausreichend berücksichtigt werden. Besteht die Symptomatik über mehrere Monate fort und scheitert eine Rückführung in die Schule, stellt dies die Behandelnden vor eine besondere diagnostische und therapeutische Herausforderung.

Die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern stehen oft unter einem enormen sozialen und psychischen Druck. Hinzu kommt die Sorge um die körperliche Gesundheit sowie die schulische und berufliche Zukunft.

Die Einnahme einer bio-psycho-sozialen Perspektive und ein aufmerksames Zuhören erleichtern das frühzeitige Erkennen psychosozialer Belastungen und familiärer Konflikte. Die Einleitung einer psychosozialen Intervention verbessert die Prognose [1, 2].

Je nach Definition, Alter, Schultyp und Region bleiben 5 – 10 % der Schüler in Deutschland der Schule fern [3]. Die Corona-Pandemie hat dieses Phänomen verstärkt, sodass Kinder- und Jugendärzte regelmäßig mit dieser schwierigen Problematik konfrontiert sind.

Familien sind mit unterschiedlichen Helfersystemen (Gesundheitswesen, Jugendhilfe, Schule) konfrontiert, die untereinander oft nicht ausreichend vernetzt sind.

Begriffsbestimmung und Erscheinungsformen

Um einen möglichst neutralen Begriff zu verwenden, schlagen Walter und Döpfner [4] den Begriff Schulvermeidung vor und formulieren folgende Kriterien, ab wann das Fernbleiben von der Schule als problematisch zu erachten ist:

- Vorliegen von ausgeprägten schulischen Fehlzeiten (mindestens 25 % der Unterrichtszeit innerhalb der letzten 14 Tage; = 2,5 Schultage oder mind. 15 % Fehlzeiten innerhalb der letzten 15 Wochen; = 11 Schultage).

- Erheblicher Widerstand im Zusammenhang mit dem Schulbesuch (z. B. emotionale Symptomatik oder Ablehnung).

- Die schulischen Fehlzeiten führen zu einer deutlichen Beeinträchtigung im Alltag.

- Die Schulfehlzeiten können nicht auf körperliche Erkrankungen zurückgeführt werden.

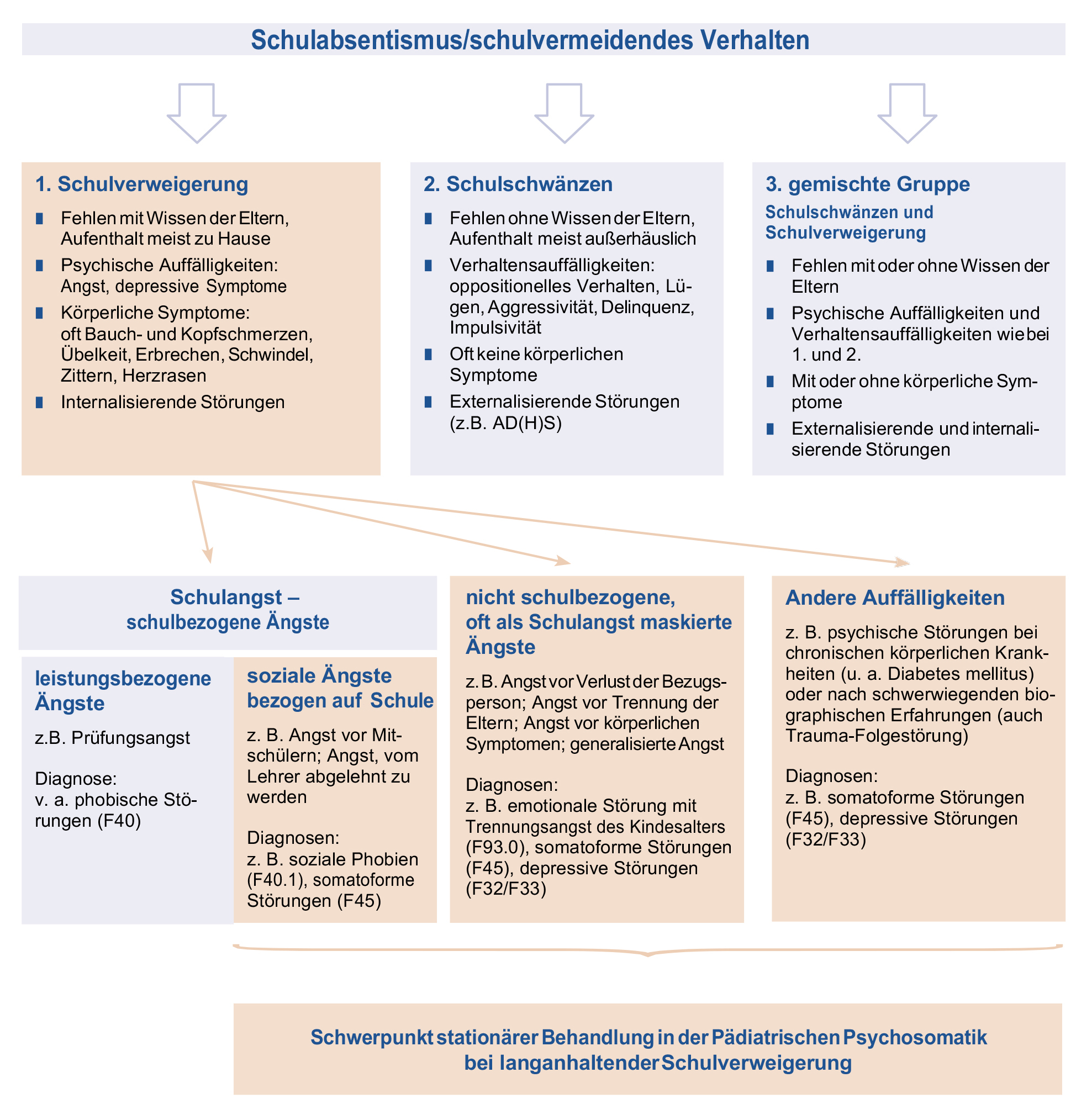

Schulvermeidendes Verhalten nimmt mit dem Alter zu und hat seinen Höhepunkt zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr [5]. Solche Schulfehlzeiten können verschiedene Ursachen haben und in folgende Erscheinungsformen unterschieden werden [6]: siehe Abbildung 1.

Abb. 1: Schulfehlzeiten können verschiedene Ursachen haben, es werden verschiedene Erscheinungsformen unterschieden (modifiziert nach [6]).

Abb. 1: Schulfehlzeiten können verschiedene Ursachen haben, es werden verschiedene Erscheinungsformen unterschieden (modifiziert nach [6]).

2022 wurde eine deutsche Untersuchung publiziert, die zeigte, dass eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung sowie Schulangst Schulfehlzeiten erhöhen [7].

Weiter ist es wichtig, ein Fernbleiben von der Schule aufgrund einer somatischen Erkrankung klar zu benennen. Beispielsweise zeigen die Zahlen des National Center for Health Statistics, dass Schüler mit einem Asthma bronchiale durchschnittlich 10,5 Tage im Schuljahr dem Unterricht fernbleiben [8].

Gerade bei Kindern mit einer chronischen Erkrankung haben Kinder- und Jugendärzte eine besondere Rolle. Sie sehen diese Familien regelmäßig und können daher die Frage nach dem Schulbesuch in ihren Anamnesestandard aufnehmen. Nur so können Kinder mit einer chronischen Erkrankung in ihrem Recht auf Teilhabe am Schulbesuch und an einem altersentsprechenden Sozialleben unterstützt werden.

Vielfältige Ursachen

Oft sind die Gründe für ein Nicht-zur-Schule-Gehen vielfältig und nicht sofort erkennbar. Ein bio-psycho-sozialer Blick erleichtert das Auffinden der ursächlichen Problematik und hilft, die richtigen Weichen zu stellen. Nicht jedes schulvermeidende Verhalten ist mit einer psychischen Störung assoziiert, erhöht jedoch das Risiko dafür.

Liegt eine behandlungsbedürftige Schulvermeidung vor, ist die zügige Einleitung einer sozialpädiatrischen, kinder- und jugendpsychotherapeutischen und/oder kinder- und jugendpsychiatrischen Betreuung indiziert. Je länger ein Schüler der Schule fernbleibt, umso mehr steigt die Gefahr einer Chronifizierung an [6].

Stempel et al. konnte zeigen, dass mit der Anzahl belastender Kindheitserlebnisse (Adverse Childhood Experiences, ACEs) die Wahrscheinlichkeit für schulvermeidendes Verhalten steigt [9].

Mögliche Ursachen von Schulvermeidung sind in 4 Wirkbereichen zu finden:

- Individuum (Schüler): Über-/ Unterforderung, Teilleistungsstörung, Misserfolgserlebnisse, geringe Motivation, psychische oder körperliche Erkrankung

- Familie/häusliches Umfeld: kritische Lebensereignisse (Trennung, körperliche oder psychische Krankheit der Eltern), Erziehungsverhalten, soziokulturelle Lebensbedingungen

- Schule: Schul-/Klassenklima, Mobbing, berufliche Perspektivlosigkeit

- Soziales Umfeld: Freunde mit problematischem Sozialverhalten, Delinquenz

Interprofessionelle Diagnostik und Betreuung

Stehen bei der Vorstellung körperliche Beschwerden im Vordergrund, ist eine gründliche somatische Diagnostik erforderlich. Bestehen die körperlichen Beschwerden nach Ausschluss somatischer Ursachen fort, sind diese weiter ernst zu nehmen. Aber zugleich ist der Blick auf psychosoziale Faktoren beim Kind und in der Familie zu richten. Ist das psychosoziale Funktionsniveau des Kindes (z. B. Alltagsbewältigung, soziale Kontakte) weiter deutlich eingeschränkt, besteht die Indikation zu einer psychotherapeutischen Diagnostik inkl. Intelligenz- und Leistungsdiagnostik [10].

Zu jeder Zeit und besonders nach Ausschluss einer somatischen Ursache ist eine wertschätzende Kommunikation und ein Ernstnehmen der Beschwerden Grundlage für das Vertrauensverhältnis zwischen Familie und Behandler. Zunächst sollte versucht werden, das Kind/den Jugendlichen zum Schulbesuch zu motivieren. Dabei sollte mit dem Schüler, der Familie und der Schule ein konkreter Zeitrahmen vereinbart werden. In einem Therapievertrag kann ein abgestuftes Vorgehen festgelegt werden.

Eine engmaschige Anbindung an die Praxis ist wünschenswert, da der Kinder- und Jugendarzt in dieser frühen Phase oft der Hauptansprechpartner ist. Eine vermeintliche Entlastung durch eine Krankschreibung verzögert in der Regel die Annahme psychosozialer Hilfsangebote. Eine Hausbeschulung zeigt meist keine Verbesserung der Symptomatik [4].

Da Schulangst häufig mit schulischen Leistungsanforderungen korreliert, sollten schulbedingte Ängste pädagogisch beachtet und bearbeitet werden [7].

Das Inventar Schulvermeidendes Verhalten [11] erfasst eine Vielzahl von Symptomen, die mit der Schulvermeidung in Verbindung stehen. Für Schulvermeidung gibt es im ICD-10 keine eigenständige Diagnose, vielmehr kann dieses Phänomen Ausdruck psychischer Störungen sein, die oft mit Depressionen, Ängsten und funktionellen körperlichen Beschwerden einhergehen.

Eine Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung sowie eine Autismus-Spektrum-Störung sollte frühzeitig diagnostiziert und leitliniengerecht behandelt werden. Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Störung benötigen verlässliche und in den Abläufen verständliche Strukturen. Gelingt dies nicht, kann ein Unwohlsein und letztlich ein schulvermeidendes Verhalten daraus resultieren.

Die Frage nach einer medikamentösen Therapie zusätzlich zur Psychotherapie lässt sich nicht einheitlich klären. Kinder und Jugendliche mit einer schweren Angststörung oder depressiven Symptomen profitieren jedoch oft von einer medikamentösen Unterstützung im Vergleich zu einer Mono-Psychotherapie [12]. Auch die leitliniengerechte Behandlung einer AD(H)S kann dazu führen, dass der Schüler wieder mehr positive Situationen erlebt und so ein Schulbesuch wieder gelingen kann.

Zeigt sich, dass das Behandlungsziel schwer zu erreichen ist, ist eine stationäre psychosomatisch-psychotherapeutische bzw. kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung notwendig, die eine Zusammenarbeit der Klinikschule mit der Heimatschule einschließt. Die Aufnahme sollte freiwillig sein; eine klare und Orientierung-gebende Haltung der Eltern ist dabei oft wegweisend. Im Rahmen des stationären Settings wird die psychotherapeutische Arbeit mit der Schule auf Station verknüpft. Oft ist ein Schulbesuch in der Klinik für Kranke entlastend und ein Schulbesuch kann stattfinden. Die Symptome verlieren zunehmend ihre Funktion. Auch bietet der stationäre Rahmen die Möglichkeit einer intensiven Familienarbeit. Familiäre Konflikte können bearbeitet werden und die Eltern erleben sich als selbstwirksam, da sie ihr Kind konstruktiv unterstützen können.

Netzwerkarbeit am Handlungsleitfaden Heilbronn

Da die Problematik komplex ist, besteht die Notwendigkeit einer guten Netzwerkarbeit und einer konstruktiven interprofessionellen Zusammenarbeit. Im März 2019 bildete sich in Heilbronn eine Arbeitsgruppe, um für den Zuständigkeitsbereich einen Handlungsleitfaden zu erarbeiten. Ziel sollte es sein, ein Bewusstsein für das Thema Schulvermeidung zu schaffen und durch eine gemeinsame Vorgehensweise und eine gemeinsame Sprache eine möglichst effektive und für alle zufriedenstellende Vorgehensweise vorzustellen. Der Handlungsleitfaden sollte es Schulen ermöglichen, durch ein rasches Erkennen sowie durch ein transparentes und klar strukturiertes Vorgehen einem schulabsenten Verhalten entgegenzuwirken und eine Rückkehr in den geregelten Ablauf hilfreich zu gestalten.

Die Kenntnis der anderen Netzwerkpartner sowie deren Aufgaben und deren Grenzen ist ein wichtiger Faktor für eine konstruktive Zusammenarbeit. Im Folgenden möchten wir gerne am Beispiel des Heilbronner Handlungsleitfadens die Netzwerkpartner aufzeigen und den Netzwerkpartner Schule näher erläutern (Abb. 2).

Dabei sollte aber stets bedacht werden, dass es länderspezifische Besonderheiten gibt.

Abb. 2: Handlungsleitfaden Schulabsentismus, Netzwerk Schulabsentismus Region Heilbronn.

Abb. 2: Handlungsleitfaden Schulabsentismus, Netzwerk Schulabsentismus Region Heilbronn.

Strategiemuster für Schulen

Das System Schule bietet ein eigenes Beratungs- und Förderangebot bestehend aus Beratungslehrkräften, Beratungs- und Förderzentren (SBBZ), Schulsozialarbeit und Schulpsychologischem Dienst. Mitarbeiter des Staatlichen Schulamts kennen die übergeordneten schulinternen Unterstützungssysteme und beraten zu schulrechtlichen Fragestellungen.

Wichtig ist, dass jede Schule über ein Konzept verfügt, wie mit Fehlstunden und -tagen umgegangen werden soll. Ebenso wichtig sind präventive Strategien, welche sich in folgenden Fragen wiederfinden:

- Welche Maßnahmen können helfen, dass sich Schüler in der Klassengemeinschaft und in der Schule wohlfühlen?

- Welche Unterstützungsmaßnahmen gibt es für Schüler, die den Leistungsanforderungen nicht gewachsen sind?

- Wie wird ein Lehr- und Lernverhalten gefördert, welches zum Abbau von Ängsten beitragen kann?

- Wie wird Eltern die Bedeutung des Schulbesuchs vermittelt?

- Wie kann die Kooperation mit den Eltern so gestaltet werden, dass eine frühzeitige und wertschätzende Gesprächsbereitschaft wahrscheinlich ist?

Mögliche Folgen von schulvermeidendem Verhalten

Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass bei längerer Schulvermeidung enorme Folgeprobleme in Bezug auf die körperliche und psychosoziale Entwicklung drohen [4]. Lange Fehlzeiten führen unweigerlich zu Wissenslücken und zu einer Verschlechterung der Schulleistung. Ein Nichterreichen des Klassenziels kann einen fehlenden Schulabschluss zur Folge haben.

Aber auch die fehlende soziale Einbindung kann zur Isolation führen. Wenig oder nicht strukturierte Tagesabläufe verstärken die Gefahr von Problemen mit dem Wach-Schlaf-Rhythmus, Konflikten mit dem Elternhaus und können sogar in Konflikten mit dem Gesetz enden. Durch dieses vermeidende Verhalten lernt der Schüler nicht, geeignete Lösungsversuche zu unternehmen. Psychische Erkrankungen, allen voran Depressionen und Angststörungen, können zu Tage treten oder verstärkt werden [13].

- Wiederholte und längerdauernde Krankschreibungen können den Teufelskreis aufrechterhalten und sind deshalb zu vermeiden.

- Die körperlichen Beschwerden der Kinder und Jugendlichen sollten – auch nach Ausschluss somatischer Ursachen – erst genommen werden. Der somatische Blick wird durch eine psychosoziale Perspektive ergänzt (bio-psycho-soziales-Modell).

- Ein wertschätzender Kommunikationsstil zu jeder Zeit unterstützt das Vertrauensverhältnis zwischen Familie, Behandlern und Schule.

- Eine gute Netzwerkarbeit und ein Kennen der Unterstützungssysteme ist ein unverzichtbarer Teil der kinder- und jugendärztlichen Arbeit.

|

Dr. med. Kathrin Pfeil

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin

Schnellerstraße 2, 74193 Schwaigern

Tel.: 0 71 38/77 66

Weitere Autoren:

Dieter Kunert, Klinikum Kassel

Interessenkonflikt:

Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Beitrag besteht.

|

Erschienen in: Kinderärztliche Praxis, 2025; 96 (2) Seite 140-144